网站导航

美考资讯

传承新闻

美考指南

联系我们

在美术艺考竞争日益激烈的今天,许多考生将集训视为短期冲刺的“应试战场”,却忽视了一个关键前提——对美术的持久兴趣,才是支撑艺考之路的底层动力。从观察生活的审美直觉到创作时的情感表达,从基础技法的反复打磨到校考创意的灵光闪现,兴趣如同隐形的引擎,驱动着考生在漫长备考中保持热情、突破瓶颈。以下从四个维度解析美术兴趣对艺考的深层助力。

一、兴趣奠基:在主动探索中筑牢专业根基

兴趣是最好的启蒙老师,更是持续精进的源动力。当学生因热爱而主动观察生活,其对艺术的感知力会远超被动应试的训练:

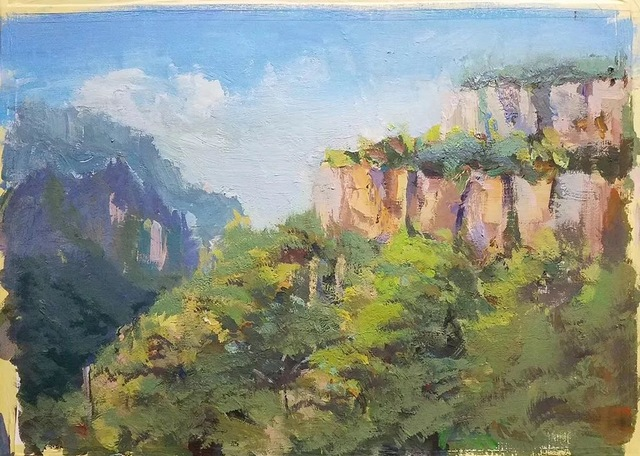

沉浸式观察习惯的养成:对绘画充满兴趣的学生,会自觉留意街头巷尾的光影变化、古建筑的线条韵律,甚至用餐时观察餐具的质感与构图。这种“艺术化生活”的思维,能快速提升联考中素描、色彩科目所需的观察力与表现力。郑州传承画室的教师常发现,有兴趣积淀的学生,在静物写生时更善于捕捉物体的情感特质,笔下的陶罐或衬布往往带有独特的个人视角。

碎片化时间的高效利用:兴趣驱动下,学生无需外界督促,便会利用课余时间临摹大师作品、尝试不同材料创作。例如,速写本成为随身必备的“灵感捕捉器”,从地铁上的行人动态到校园里的瞬间场景,都转化为扎实的手头功夫。这种“主动练习”的频率与深度,正是校考中应对速写默写、创意构图的核心优势。

二、兴趣塑形:在审美积淀中培育艺术思维

艺考不仅是技法的比拼,更是思维与创意的较量。深厚的美术兴趣能帮助学生构建三大核心能力:

个性化艺术语言的探索:对艺术史、当代艺术保持兴趣的学生,会自发研究达芬奇的光影处理、莫奈的色彩逻辑,乃至草间弥生的波点美学,进而在临摹中融入个人理解,形成独特的画面风格。这种“取法乎上”的审美积淀,能让学生在联考中避免千篇一律的模板化套路,在校考创意设计中展现鲜明的个人特质。

跨学科思维的融会贯通:美术兴趣常延伸至文学、哲学、自然科学等领域。例如,对中国传统文化感兴趣的学生,可能从青铜器纹样中提取设计元素,或在山水画意境中寻找色彩搭配灵感。这种跨领域联想能力,正是应对校考“主题创作”类题目的关键——如2023年央美校考“科技与艺术”主题,有兴趣积淀的学生更易找到独特的切入视角。

三、兴趣赋能:在长期坚持中锤炼心理韧性

艺考备考周期长、压力大,兴趣是对抗焦虑与倦怠的“心理缓冲带”:

从“苦行”到“乐行”的心态转变:对美术充满热爱的学生,面对每天10小时的高强度训练,更易将其视为“与艺术对话的时光”而非任务负担。当遇到画面瓶颈时,他们会主动向老师请教、查阅资料,甚至在失败的画作上标注改进方向,将挫折转化为进步的阶梯。

情感表达的深层共鸣:联考中的“默写头像”、校考中的“命题创作”,本质上是考生情感与思想的载体。兴趣深厚的学生,更擅长通过画面传递真实感受——例如,将对家人的观察融入人物肖像的神态刻画,将对自然的热爱转化为风景色彩的情感张力。这种“以情带技”的创作状态,能让作品在千篇一律的考卷中脱颖而出。

四、兴趣延伸:在文化浸润中提升综合素养

现代美术艺考正从“技法考核”转向“综合素养比拼”,兴趣带来的文化积淀成为隐性加分项:

艺术理论与实践的结合:对美术史、艺术哲学有兴趣的学生,能更深入理解绘画中的空间透视、色彩原理,甚至在校考面试中从容阐述自己的创作理念。例如,解释“为何在色彩静物中选择低饱和度色调”时,可关联到莫兰迪的艺术风格与个人情感表达,展现超越技法层面的思考深度。

审美眼界的持续升级:通过参观画展、关注艺术公众号等方式保持兴趣,学生能及时捕捉艺考风向变化。例如,近年校考愈发重视“传统文化创新表达”,常关注这类资讯的学生,早已在日常创作中尝试将剪纸、年画等元素融入作品,形成先发优势。

郑州传承画室:以兴趣为桨,渡向艺考深海

作为深耕美术教育20年的专业机构,郑州传承画室深谙“兴趣培养与专业训练”的共生关系:

分层引导体系:针对零基础学生,通过大师作品赏析、户外写生等趣味课程激发探索欲;对有基础的学生,开设艺术史研读、材料实验等拓展课程,将兴趣转化为系统化的审美能力。

沉浸式氛围营造:校区设有艺术长廊、多媒体资料室,定期举办学生画展与名校教授讲座,让学生在耳濡目染中深化对美术的热爱。

成果印证实力:近三年联考通过率99%,校考拿证率86%,千名学子考入九大美院及重点综合院校,更多学生在入学后选择继续深耕艺术领域,印证了兴趣驱动下的持久发展力。

美术兴趣不是艺考的“加分项”,而是贯穿始终的“核心竞争力”。它让技法训练成为愉悦的探索,让瓶颈突破成为成长的勋章,让最终的答卷成为个性的表达。郑州传承画室愿与每一位心怀热爱的学生同行,以兴趣为火种,点燃艺考之路的璀璨星光——因为我们坚信:唯有真正的热爱,才能让艺术之路走得更远、更坚实。